Ineficiencia Artificial

Ser capaz de razonar no implica ser razonable.

Parece una paradoja moderna: aplicamos inteligencia para lograr resultados cada vez menos inteligentes.

Invertimos recursos colosales para ganar segundos, medimos progreso en velocidad y confundimos movimiento con avance. La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en símbolo de eficiencia, pero su despliegue actual — en gasto, energía y escala — revela justo lo contrario. La era que prometía optimización se ha vuelto un experimento global de ineficiencia.

Pese a la narrativa dominante, la IA no equivale a progreso automático. Lo que se anuncia como revolución es, en realidad, una apuesta descomunal por la velocidad. Más rápido escribir, más rápido responder, más rápido crecer. Pero cuando algo se expande demasiado rápido en la naturaleza, no suele perdurar. En la economía, tampoco. El dilema no es cuán rápido avanzamos, sino hacia dónde.

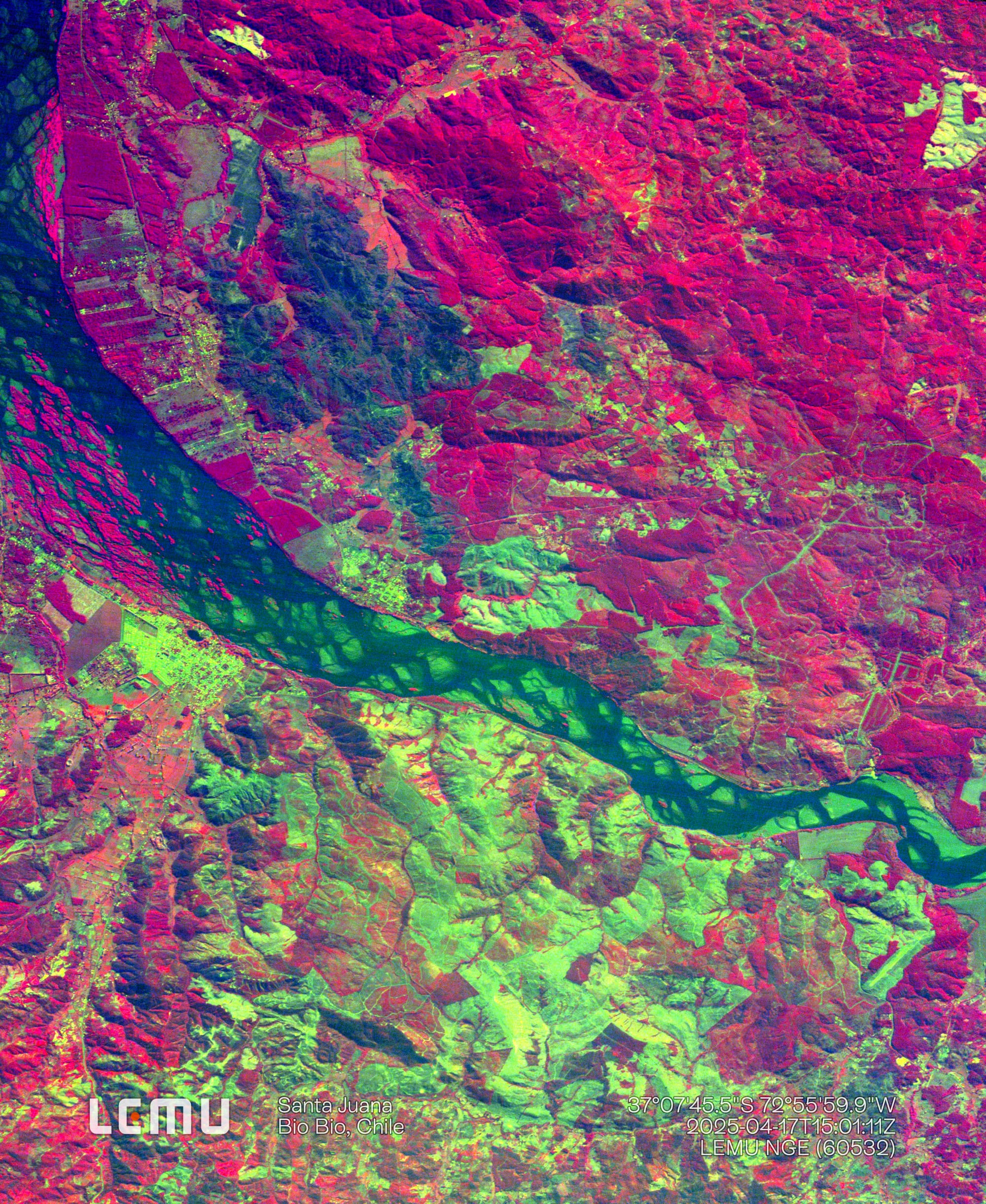

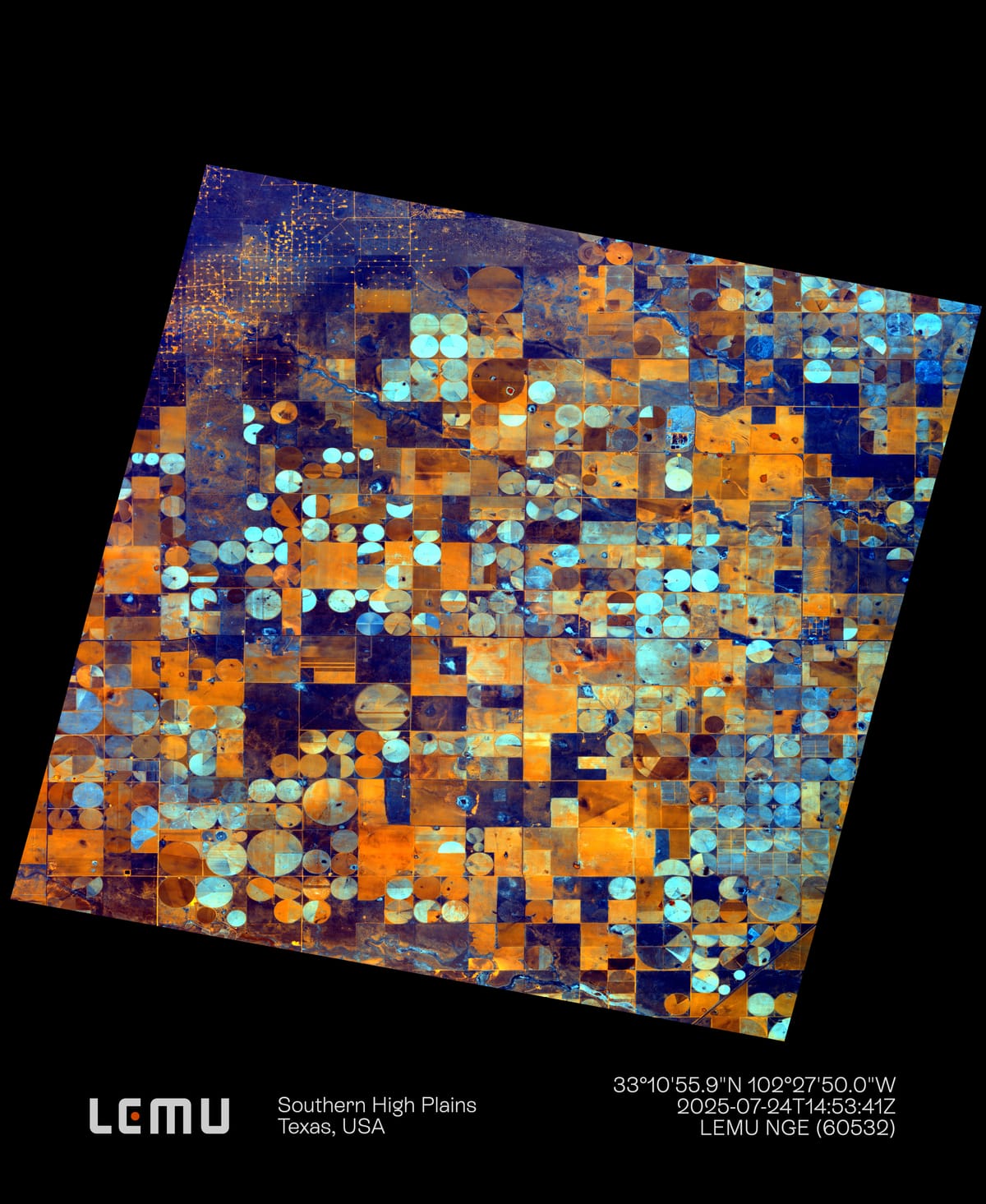

La IA realiza cálculos que antes eran imposibles. Resuelve ecuaciones diferenciales, optimiza funciones en espacios multidimensionales, simula ecosistemas completos. Procesa imágenes satelitales y patrones genómicos con precisión extrema. Analiza series temporales para predecir el clima o anticipar variaciones en mercados energéticos. Es, sin duda, una herramienta extraordinaria para descifrar complejidades. También amplía nuestro alcance científico: permite revisar millones de artículos para generar nuevas hipótesis que orientan la investigación.

Pero esa capacidad no garantiza propósito. Hoy, más del 50% del spam global (basura digital) ya es generado por IA. También lo son buena parte de los textos, imágenes y videos que saturan la red: una avalancha de contenido sin profundidad que multiplica el ruido más que el conocimiento. Cuando esta tecnología se usa para desinformar o amplificar el miedo, el daño trasciende lo digital: contamina la confianza pública y distorsiona incluso procesos democráticos. Lo que podría ser una herramienta de síntesis se convierte en una fábrica de entropía, amplificando hábitos desechables: consumo rápido, pensamiento cortoplacista, sobreestimulo mental; perpetuando la misma lógica de usar y botar que nos trajo hasta aquí.

A eso se suma el costo material. Los modelos de IA consumen gigavatios de energía y miles de millones de litros de agua para sostener su entrenamiento y operación. Se levantan centros de datos “hiperescala” como si fueran templos del futuro, mientras cadenas de suministro enteras se reconfiguran para alimentar cómputo masivo. Cada mejora marginal exige recursos exponenciales. Es eficiencia algorítmica, pero ineficiencia ecológica.

En Chile, esta tensión es tangible. Nos proyectamos como polo regional por estabilidad y transición energética. Es una oportunidad real, pero también un riesgo. Cada data center que atraemos compite con agua escasa, metas de descarbonización aún pendientes y necesidades urgentes en educación, salud o resiliencia territorial. Una infraestructura diseñada solo para “computar más rápido” puede transformarse en un lastre, si no se amarra a objetivos de país claros y de largo plazo.

Cuando esta tecnología se usa para desinformar o amplificar el miedo, el daño trasciende lo digital: contamina la confianza pública y distorsiona incluso procesos democráticos.

Lo que podría ser una herramienta de síntesis se convierte en una fábrica de entropía, amplificando hábitos desechables.

El contraste duele cuando miramos los datos. No todo lo que podemos contar cuenta, y no todo lo que cuenta lo podemos contar. Podemos destinar el 1% del PIB global a IA y, al mismo tiempo, mantener un vacío monumental en los datos de la propia naturaleza que sostiene nuestra economía. Décadas — y en algunos casos, siglos — sin medir sistemáticamente biodiversidad, agua o suelos. La IA no puede reconstruir información que nunca existió. Ningún modelo, por sofisticado que sea, aprende de vacíos. Y sin observación, el algoritmo termina generando ruido donde debería ofrecer comprensión.

Hoy orbitan más de 10.000 satélites, pero el 99,9% no carga instrumentos para caracterizar sistemas vivos. Hemos priorizado comunicaciones y espacio exterior por sobre la comprensión del planeta que habitamos. El resultado es conocido: ruido entra, ruido sale, solo que más rápido. Si la base de datos es incompleta o sesgada, la IA amplifica el sesgo. Y la escala, lejos de corregir, agrava el error.

No se trata de abandonar la IA, sino de darle dirección y proporción. En Lemu la usamos todos los días para lo que exige escala: fusionar múltiples fuentes, procesar datos satelitales, mapear biodiversidad planetaria. Nuestra misión con Lemu Nge — el primer satélite dedicado a biodiversidad — se apoya en IA, pero también en una decisión más básica: observar mejor. A veces la tecnología más simple supera a la más sofisticada en eficiencia, costo y resultado. La inteligencia está en discernir qué herramienta usar y cuándo.

Eso exige filtros claros. Primero, problema correcto: agua, clima, biodiversidad, salud preventiva, infraestructura resiliente. Segundo, proporcionalidad tecnológica: la herramienta suficiente, no la más vistosa. Tercero, costo total: energía, agua y territorio deben ser parte del balance. El progreso no se mide en teraflops, sino en resiliencia ganada.

Chile puede ser pionero si establece criterios concretos: energía 100% renovable con almacenamiento adicional (no solo trazable), recirculación de agua, reutilización de calor para viviendas, agricultura o infraestructura deportiva, y compensación ecológica basada en datos verificables. Contratos de largo plazo deberían vincular las inversiones digitales con objetivos públicos: monitoreo de cuencas, conservación de glaciares, adaptación climática y modernización de servicios comunitarios. Y, sobre todo, un repositorio de datos de naturaleza que repare la brecha informacional que hoy limita nuestro desarrollo.

La oportunidad es enorme si combinamos ambición tecnológica con sensatez ecológica. La IA puede ayudarnos a mapear biodiversidad, modelar retroalimentaciones climáticas, detectar tempranamente enfermedades o diseñar nuevos procesos y materiales circulares. Pero la secuencia importa: primero el propósito, después la herramienta. Progreso no es ir más rápido hacia cualquier destino posible; es avanzar hacia uno compartido, midiendo consecuencias y corrigiendo rumbo. De lo contrario, será ineficiencia disfrazada de inteligencia.

La naturaleza nos lo recuerda siempre. Un bosque es resiliente porque coopera: recicla nutrientes, comparte información, equilibra competencia y colaboración. Esa “inteligencia” opera con frugalidad energética y horizonte largo. Si aprendemos de esa lógica, la IA dejará de ser fin en sí misma y se convertirá en medio: un aliado para construir un mundo más resiliente, regenerativo y razonable. Porque siempre es más importante la brújula que el cronómetro. — Lp