El miedo al éxito

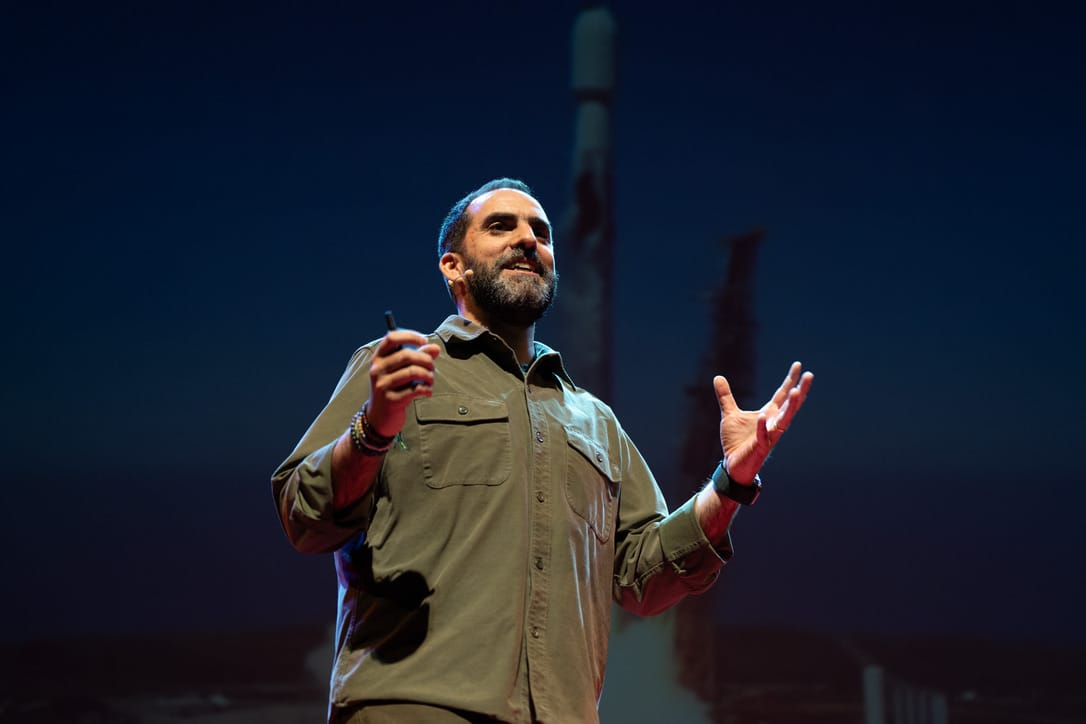

Emprender no fue una decisión. Fue un accidente. No por ambición, sino por curiosidad.

Si te bautizan Leonardo, es difícil no descubrir temprano a Da Vinci y el universo de la invención humana. Desde niño me han fascinado los inventores, reales o ficticios, fuera Gutenberg o MacGyver. Pero mi único ídolo ha sido Jacques Cousteau: Oceanógrafo, inventor y emprendedor. Estaba convencido de que mi vida seguiría sus aletas, explorando un planeta aún desconocido.

Con el tiempo aprendí que Cousteau no solo fue un explorador pionero, sino también un científico que inventó por necesidad una solución que cambió a nuestra especie para siempre: poder respirar bajo el agua con total libertad, gracias al sistema de tanques y reguladores de aire SCUBA.

Así nació Lemu en 2020.

No como un emprendimiento más, sino como una respuesta: ¿qué pasaría si usáramos la mayor fortaleza de la humanidad*, para resolver su mayor problema**?

*(nuestra inteligencia colectiva y artificial)

**(la crisis ambiental)

Ese invento lo convirtió en un emprendedor exitoso con Aqua-Lung, y ese éxito lo llevó a dedicar el resto de su vida a inspirar a generaciones de terrícolas con el mundo submarino. Sus documentales a bordo del Calypso despertaron la curiosidad científica y la conciencia ecológica de cientos de millones de personas.

Con los años entendí que el espíritu de Cousteau no estaba solo en las profundidades, sino en la curiosidad de explorar. De intentar resolver lo que no tiene solución. De crear para comprender.

Como cualquier adolescente que creció en un mundo digital, supe que la invención ya no era solo de objetos físicos, sino también digitales — comando a comando, píxel a píxel — y que Internet era el nuevo océano donde cualquiera podía sumergirse.

Así nació ImageMaker, en 1995, a mis quince años, en el computador de mi madre. Partimos jugando, porque no se necesitaban licencias ni permisos para construir en la red. Pero en pocos años se había convertido en una empresa que desarrollaba algunas de las primeras plataformas bancarias en línea, los primeros sistemas de venta de pasajes aéreos y comercio electrónico en la revolucionaria World Wide Web.

Lo que comenzó como curiosidad se transformó en trabajo, y el juego en responsabilidad. Nuestra pasión se convirtió en profesión (lo que, según Mark Twain, es el secreto del éxito).

Pero a los veinticuatro años decidí vender la empresa. No porque quisiera hacerme rico, sino porque se me había escapado de las manos. Había nacido de un impulso creativo y se había transformado en una máquina que ya no controlamos, una fábrica de software. Lo que al principio era libertad se volvió administración de un equipo que prefería la estabilidad por sobre seguir explorando. Había dejado de crear para empezar a gestionar. Aprendí que no todo lo que crece, mejora.

Esa fue mi primera gran lección como emprendedor: el éxito no siempre se siente como éxito. A veces se parece más al cautiverio.

En 2005 fundé FayerWayer, sin plan ni estructura. Solo por frustración: los medios no cubrían suficiente ciencia y tecnología en español, y menos aún a inventores y emprendedores latinoamericanos.

Fue alucinante ver cómo se convirtió rápidamente en una comunidad que reunía a todo el mundo hispanohablante, con cientos de miles de comentarios al mes. Inteligencia colectiva unida por un idioma.

El verdadero giro vino cuando incorporamos inteligencia artificial para definir nuestra línea editorial — redes neuronales para procesamiento de lenguaje natural y detección semántica de entidades. Usábamos algoritmos para detectar ratios de oportunidad: temas que interesaban a los usuarios pero tenían poca oferta de contenido.

Así combinamos inteligencia colectiva e inteligencia artificial, y esa mezcla explotó. En pocos años, FayerWayer era el medio digital de tecnología en español más leído del mundo, habiendo gastado cero en marketing (y luego ganando un premio de marketing, por no haber hecho marketing).

Era una revolución: millones de personas participando, una red que se retroalimentaba, un experimento cultural que anticipaba la era de las redes sociales. Pero también fue una revelación: estábamos usando la herramienta más avanzada a nuestra disposición para hacer que la gente pasara más tiempo frente a la pantalla y vender más publicidad.

Toda esa energía invertida en resolver problemas inventados, y probablemente creando algunos nuevos. Ahí aprendí el vacío que deja el éxito sin propósito.

Habíamos cumplido todos los objetivos visibles: alcance, relevancia, crecimiento; pero se sentía como un fracaso. Logramos récord de ingresos, rentabilidad y tráfico, pero a costa de ahogar nuestras comunidades en publicidad.

Finalmente aceptamos una oferta para vender la empresa, esta vez al periódico más grande del mundo, tras haber priorizado los beneficios de corto plazo e hipotecado nuestro futuro.

Esa contradicción me persiguió por años. Viví entre ciudades, conferencias y proyectos, buscando resolver un problema real. Esta vez decidí darle dirección al impulso creativo. Si volvía a tener éxito, debía ser persiguiendo el mayor propósito posible. Había aprendido que es más importante la brújula, que el cronómetro.

Si el 100% de la economía global depende de la naturaleza y solo el 1% de las empresas mide esa dependencia, integrar la inteligencia de la naturaleza en la cadena de valor permitirá identificar a la conservación en el centro de toda organización.

No como filantropía, sino como inteligencia de negocios.

La naturaleza, como el mar de Cousteau, siempre estaba ahí. Resiliente, paciente, esperándonos. En los bosques y lagos del sur de Chile encontramos una inteligencia distinta: una que no busca competir, sino coexistir. Plantando cientos de árboles aprendimos que la paciencia no es ineficiencia.

Así nació Lemu (bosque, en mapudungun), en 2020. No como un emprendimiento más, sino como una respuesta: ¿qué pasaría si usáramos la mayor fortaleza de la humanidad (nuestra inteligencia colectiva y artificial), para resolver su mayor problema (la crisis ambiental)?

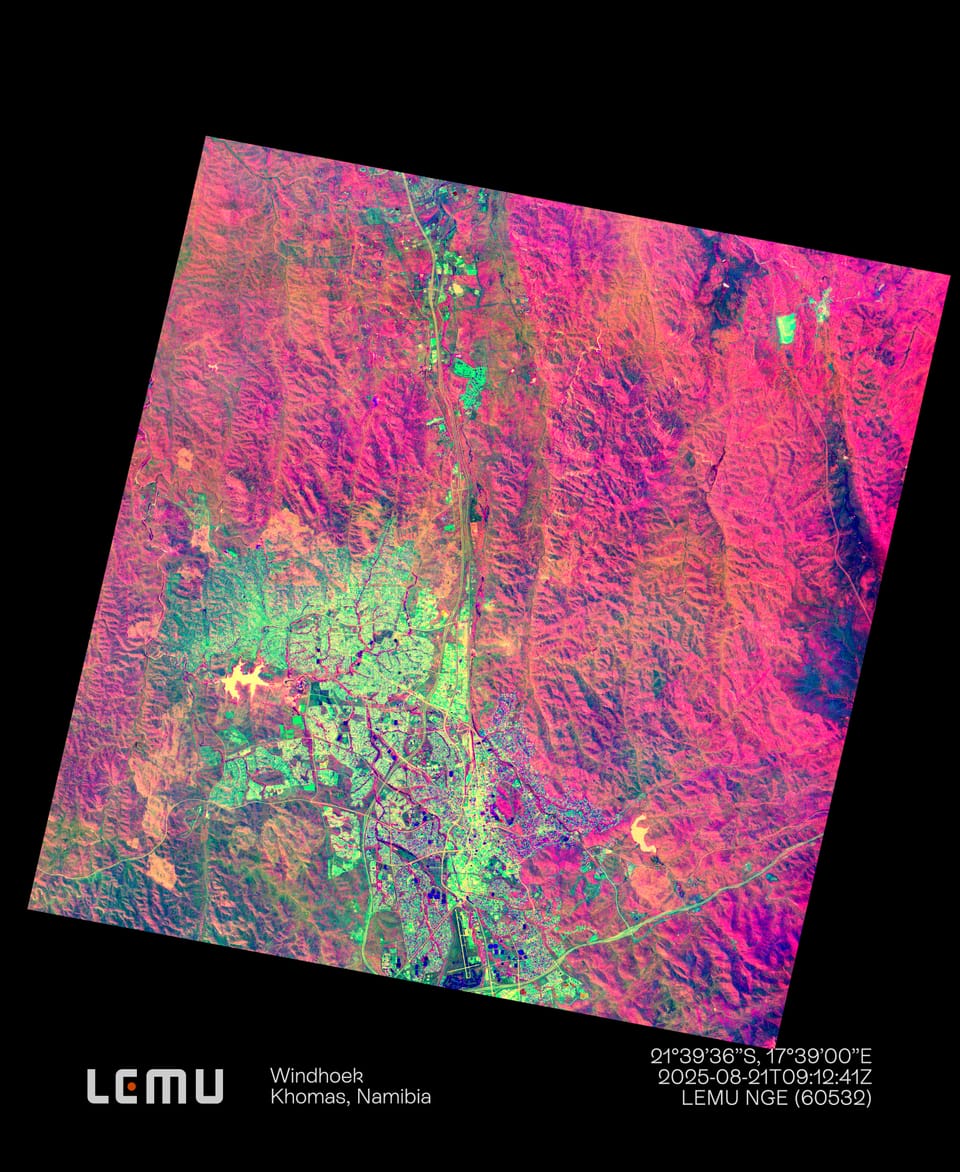

Lemu busca visibilizar la naturaleza en las decisiones humanas, donde la economía se cruza con la ecología. Nuestro objetivo es reducir la brecha de datos sobre el planeta vivo. Porque no podemos proteger lo que no conocemos.

Si el 100% de la economía global depende de la naturaleza y solo el 1% de las empresas mide esa dependencia, integrar la inteligencia de la naturaleza en la cadena de valor permitirá identificar a la conservación en el centro de toda organización. No como filantropía, sino como inteligencia de negocios.

El éxito, para nosotros, no se mide en miles de millones de dólares de valorización, sino en aportar valor a miles de millones de vidas — y no sólo las humanas.

Un día atravesamos las nubes hacia la estratosfera. En 2024 lanzamos Lemu Nge, el primer satélite dedicado a observar la biodiversidad. Seis años de desarrollo, más de cien personas en América, Europa y África, incontables retrasos y desafíos técnicos, múltiples riesgos, pero un solo propósito: usar la tecnología para cuidar la vida, no para reemplazarla.

Ese proyecto me enseñó otra escala del tiempo. Mientras en la industria tecnológica todo se mide en segundos, Lemu Nge tardó media década en llegar a órbita y está diseñado para funcionar al menos cinco años más. Diez años de vida. Un décimo de siglo. Una unidad de tiempo más acorde a los ritmos de la naturaleza. Midiendo siglos, y no segundos, se llega más lejos de lo imaginado. Paciencia y persistencia, por sobre la urgencia.

El éxito, para nosotros, no se mide en miles de millones de dólares de valorización, sino en aportar valor a miles de millones de vidas — y no sólo las humanas.

Y, sin embargo, el miedo persiste. El miedo al éxito no es temor a lograr nuestros objetivos, sino a perder la libertad que nos llevó a crearlos. Es el miedo a que el propósito se diluya en la administración del resultado. A que el impacto te haga visible y la visibilidad te distraiga. A olvidar por qué partiste.

Hoy trato de vivir más lento, siguiendo las estaciones del planeta. De medir los avances en aprendizajes, no en likes. Prefiero almorzar cada día con mi familia antes que almuerzos de negocios. Recordando que un proyecto sin propósito termina devorando aquello que lo inspiró. La vida es larga y los días son cortos; haz mañana lo que no tengas que hacer hoy.

Por eso, mientras Lemu Nge orbita en el cielo, en la Tierra soñamos la próxima década: el Oceanario Austral, en la puerta de la Patagonia. No un parque temático, sino un espacio para aprender, proteger y reconectar con la vida marina del sur del mundo. La infancia que soñaba bajo el agua.

Emprender, he aprendido tras incontables fracasos, no es conquistar mercados. Es conquistar el miedo.

El miedo a fracasar, por supuesto. Pero sobre todo, el miedo a tener éxito y descubrir que no era el resultado que buscabas. El verdadero triunfo no está en lo que uno logra, sino en por qué lo hace.

En mi caso, después de tantos proyectos, descubrí que mi propósito no es ser el padre de una invención, sino formar equipos diversos con valores comunes y un mismo objetivo, comprometidos con un propósito que beneficie a la mayor cantidad de habitantes de este planeta.

Porque nadie logra nada solo. Todo lo que hacemos, lo construimos con otros. Solo así se acaba el miedo al éxito.

Publicado originalmente como un ensayo en el libro “Rumbo Emprender: Dos Caminos Mismo Destino” (2025) de Leonardo Ljubetic y Daniel Daccarett, por invitación de los autores dentro del Capítulo VI ‘Equilibrio y sentido’.

[ISBN: 9789561238237]